Dies ist ein kleines Transistorradio von Philips. Es trägt die Typenbezeichnung 15RL035. Ich habe vor vielen Jahren mal ein wohl baugleiches Gerät gesehen, welches die Bezeichnung Philips 90RL073 hatte. Dieses Radio hier stellte man seinerzeit in Indien her.

Es ist ein Mittelwellenradio als Superhet-Empfänger. Die Stromversorgung erfolgt über zwei Mignonbatterien. Solche Geräte wurden in der damaligen Zeit sehr häufig angeboten. Es sind einfache Transistorradios bzw. Taschenradios, die überall mit hingenommen werden können und recht einfach aufgebaut sind. Sie stammen aus einer Zeit, in der man über Mittelwelle noch wesentlich öfter Radio hörte als heute. Heute kennt man fast ausschließlich UKW-Radios oder hört nur über UKW. Die meisten Mittelwellensender sind heute auch bereits abgeschaltet.

Wie es damals ebenfalls üblich war, ist das Radiogerät mit einer Schutztasche aus Kunststoff ausgestattet. Die Taschen sollten die Geräte beim Transport schützen. So ist es auch kein Wunder, dass die meisten Geräte heute noch relativ gut aussehen. Natürlich gilt das nur, wenn ihre Besitzer sie immer in einer solchen Tasche aufbewahrten. Der Mittelwellenempfang ist übrigens fast nur abends möglich. Tagsüber hört man außer einem leisen Rauschen so gut wie gar nichts mehr. Aber abends können noch viele Sender auf Mittelwelle empfangen werden.

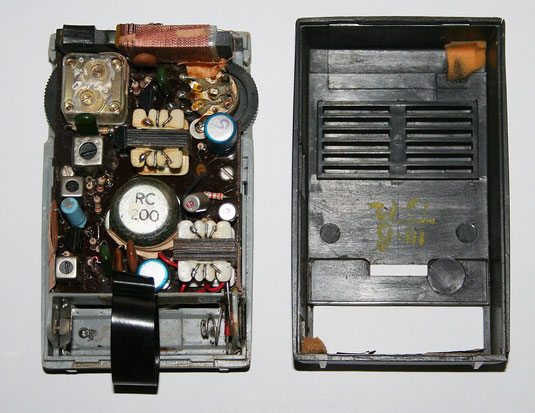

Innenleben des Philips 15RL035 Mittelwellenradios

Hier ist das Innenleben des Gerätes sehen. Das Mittelwellenradio ist noch komplett diskret in Transistortechnik aufgebaut. In diesem Radio sind noch keine integrierten Schaltungen enthalten. Man sieht auch deutlich die beiden Übertrager für den NF-Verstärker des Radios.

Die Typenbezeichnung des Philips 15RL035 befindet sich unter dem Batteriefachdeckel im Inneren des Gerätes, wie dies damals häufig bei den Geräten dieses Herstellers der Fall war.

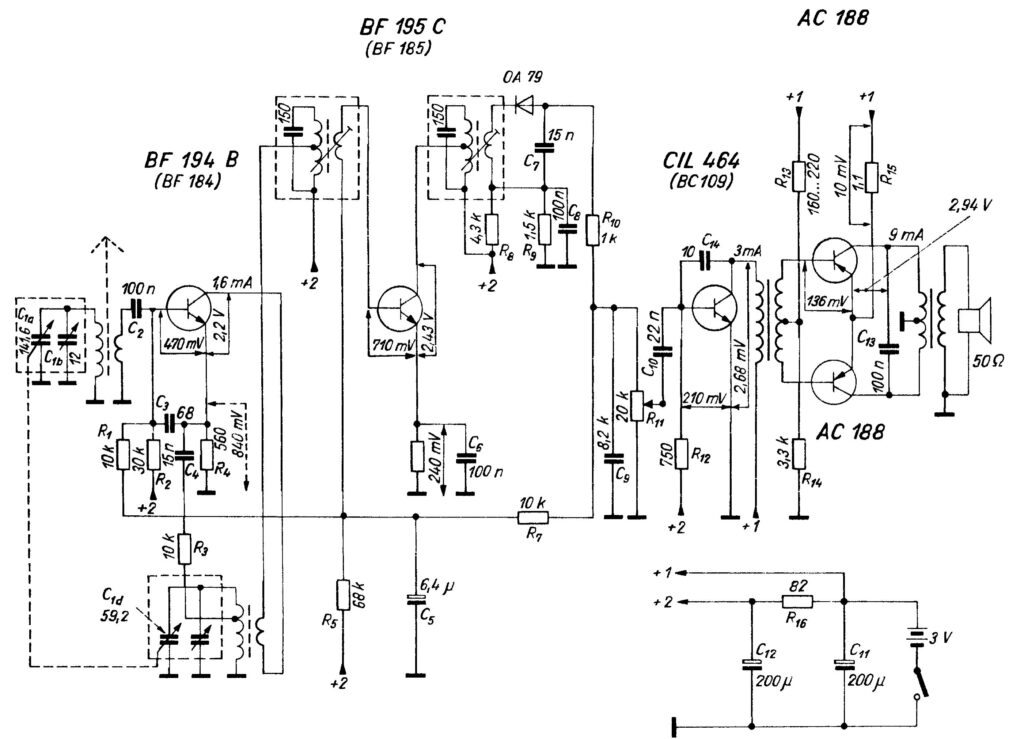

Der Lautstärkeregler mit integriertem Ein-Ausschalter war leider etwas lose. Nach dem Öffnen des Gerätes und dem Ausbau der Platine ließ sich aber die kleine Schraube am Drehknopf wieder hereindrehen und der Knopf damit befestigen. Das kleine Radio hat übrigens auch nach vielen jahrzehnten einen sehr guten Empfang. Abends nach Sonnenuntergang sind zahlreiche Sender zu empfangen, und das mit einer ausgezeichneten Lautstärke. Viele der heute angebotenen Radios mit einem Mittelwellenteil haben längst keinen so guten Mittelwellenempfang mehr wie dieses fast 50 Jahre alte Gerät. Hier ist das Schaltbild für das Philips 15RL035 Taschenradio.